こんにちは、TEAM WEBRIDです。みなさん、消防士のINSARAGってご存じですか?INSARAGというのは、IRT(国際消防救助隊)の派遣の際などによく耳にする言葉です。消防士の中でも、規模の小さな消防本部などではなじみの薄いキーワードです。

今回は、INSARAGと、INSARAGに関する情報の中でも、マーキングシステムについてレポートします。大きな災害がおきると、海外から救助隊が海外派遣されることがあります。そのようなニュースを見ていると、崩れた建物の壁などに、スプレーで書いた、このような落書きのようなものを見たことがありませんか?

今回は、このマーキングについて掘り下げます。今回の記事も、現役消防士の方や消防職員OBの方々からの調査結果をもとにレポートします。この記事を読むことで、INSARAGについての知識及びINSARAGマーキングシステムを理解できるはずです。

- 【国際消防救助隊】そもそもINSARAGとは?

- INSARAGが設立された契機は?

- INSARAGの目的と特徴は?

- 日本とINSARAGとの関わり

- INSARAGによる救助チームの分類(IEC)

- IEC受験のメリットはあるのか?

- 【国際消防救助隊】INSARAGのマーキングシステムとは?

- 【国際消防救助隊】INSARAGマーキングシステムの具体的ルールを説明する前に

- 【国際消防救助隊】INSARAGマーキングシステムの具体的ルール

- ワンポイント知識:ビクティムマーキング(Victim Marking)

- INSARAGマーキングシステム|国際消防救助隊のまとめ

【国際消防救助隊】そもそもINSARAGとは?

INSARAGというのは、International Search and Rescue Advisory Groupの略称です。直訳は、国際捜索救助諮問グループ。何のためのグループかというと、海外で起きた大規模地震などに派遣される、国際捜索救助チームの活動にルールを設定するためのグループです。

国際捜索救助チームは、国が違うため、言語はもちろんのこと、災害対応システムも違うという課題があります。この課題を克服するのがINSARAGです。複数の国際捜索救助チームが異なる国から集まっても、被災地において迅速かつ調整のとれた活動を実施するためのルールです。1991年に、国際連合災害救済調整官事務所を事務局として設立されました。

1992年に、国際連合災害救済調整官事務所は、国際連合人道問題局と合体し、国際連合事務局のひとつ、OCHA(国際連合人道問題調整事務所)となっています

INSARAGが設立された契機は?

1988年にマグニチュード7.2の規模のアルメニア地震が起きました。この時、多くの行方不明者が出たため、国際捜索救助チームが各国から派遣されました。しかし、被災国の意向を無視したり、国際捜索救助チーム間で調整のとれない活動を行ったりしたことで、被災国の負担となりました。この時の反省から、国際救助チームにもルールが必要だということになったわけです。

INSARAGの目的と特徴は?

INSARAGガイドラインに代表される共通のルール作りを通じ、効率的な国際捜索救助活動を目指すことをその主たる目的としています。捜索救助と一言でいっても、その意味するところは多くの条件に分かれます。

例えば、山岳捜索救助であったり、水難捜索救助であったりという意味です。INSARAGでは都市部における地震災害等の際に必要となる、都市型捜索救助(Urban Search and Rescue: USAR)をその主な対象としています。

日本とINSARAGとの関わり

日本は、1991年にドイツで開催された第一回会合からINSARAGに参加しています。2010年に、INSARAGの20年の歴史で初となる、グローバル会合を神戸で開催しています。2016年には東京で、INSARAGチームリーダー会合を開催しています。

最近では、2018年のINSARAGアジア太平洋地域グループの議長に、日本が選出されています。日本は現在まで、継続してINSARAGの諸活動に貢献しています。

INSARAGによる救助チームの分類(IEC)

IEC(INSARAG External Classification: IEC)とは、各国の国際捜索救助チームを中チームまたは重チームに分類する評価制度です。2005年から開始されています。IECの目的は、次のとおりです。

被災国に対して、INSARAGで『中レベル』または『重レベル』と認定されたチームのデータベースを提供すること

『中』または『重』と認定されたチームは、

などを行うことが保証できるチームです。そのため、派遣された際に、被災国の負担とならないことを、被災国政府に対して確約するものとなっています。なお、IECで認定を得るためには、NSARAGガイドライン内のIECチェックリストに含まれる約140のチェックリストの全てについて満たす必要があります。また、一度IECにおいて認定を得た後も、5年ごとに再認定を受験する必要があります。

2回目以降のIECはIER(INSARAG External Reclassification: IER)と表現されます。そのため、全体をさす場合にIEC/Rと表現されることもあります。

つまり、5年ごとにIERを受検する必要があります。各チームは、継続したチーム能力の強化が求められています。IEC受検にあたっては、36時間連続のシミュレーション演習を行います。受験にあたる救助チームは、

などによって構成される70人の救助チームです。他国のIEC認定済チームから派遣された評価員がIECチェックリストを確認し、全てのチェック項目を満たせば認定を得られるという評価システムです。

IEC受検の2年前には他チームからメンター(指導者)を招き、IEC受検に向けた準備を開始することが全ての受検チームに求められています。レベルの低い救助チームが、IECを受験することを防げる効果がありますね。

IEC受験のメリットはあるのか?

すでに技術的に高いレベルにあるとされる救助チームについては、IEC受検の必要がないと考えられます。しかし、INSARAGでは国際的に派遣される全ての捜索救助チームに対して受検を強くすすめています。

というのも、IECの認定があることで、信頼が高いため、被災地における活動現場割り当てでは、IEC認定チームが優先して現場を割り当てられます。また、IEC認定を受けていないと、被災国からチームの受け入れ自体を拒否される可能性もあります。そのため、JDR救助チーム(日本の国際緊急援助隊チーム)もIECを受検しています。2010年3月にIECを受検し、『重』認定を得ています。

その後2015年3月にIEC(2回目以降のIECなので正確にはIER)を受検し、 引き続き『重』認定の継続に成功しています。再び「重」の評価を取得したことにより、今後も海外の災害現場で優先的に任務を与えられます。JDRの活躍が期待されます。2005年のIEC開始以降、日本を含めて、50を超える国のチームがIEC認定を受けています。

【国際消防救助隊】INSARAGのマーキングシステムとは?

INSARAGのマーキングシステムとは、救助チームが現場での活動結果を後続のチームに伝えるシステムです。被災地において、各国のチームが救助活動を効率的に行うためのシステムです。

次のような情報を後続チームに伝えることができます。

このシステムにより、各チームの救助活動の重複を避けることができ、効率的な活動を可能とします。

【国際消防救助隊】INSARAGマーキングシステムの具体的ルールを説明する前に

INSARAGマーキングシステムは、1999年6月から利用がスタートしています。今までに、複数回の改良を行っています。過去のINSARAGマーキングを知っている人は、丸の中に線を書くスタイルの方がなじみ深いでしょう。あれは古いシステムです、現行は、四角の中に情報を記入するスタイルです。現行システムは2015年2月から運用されています。現行システムを知る前に、次の3つの知識が必要です。

それぞれ説明します。

INSARAGマーキングシステムルール:ワークサイトID

ワークサイトとは、要救助者がいると判断される建物などの災害発生現場のことです。具体的には、被災エリアをセクターごとに区切ります。セクターA,セクターBというふうに。セクターAのワークサイトについては、順番に「A-1」「A-2」・・・のように、ワークサイトIDを与えていきます。

これにより、各ワークサイトは固有のワークサイトIDを持つことができます。もしも、ひとつの建物の中で、距離が離れた地点で救助活動が必要となるときは、「A-1a」、「A-1b」というように、さらに小文字のアルファベットを与えることで識別できます。これまでは、ワークサイトの識別は、

などで行われていました。しかし、海外から派遣されてきたチームにとっては、

などの諸課題がありました。ワークサイトIDの付与は、これらの課題を解決するための工夫です。

INSARAGマーキングシステムルール:ASRレベル

災害により、どれぐらいの被害が出ているのかのアセスメント手法(評価方法)について、従来のアセスメント(評価)、マーキング手法では、被害がどの程度深刻なのか、どの程度救助活動が進んだのかがわかりにくいものでした。アセスメント手法(評価方法)について、明確なルールがなかったからです。

また、各チームによって、その活動内容が必ずしも同じではなかったことも、被害がどの程度深刻なのか、どの程度救助活動が進んだのかがわかりにくい理由でした。OWG (Operations Working Group)では、アセスメント(評価)から救助活動の完了までを、次の5レベルのASR(Assessment, Search and Rescue)レベルに分け、各チームがどのレベルの活動を行ったのかを明確にしています。

オペレーションズワーキンググループ(OWG: Operations Working Group)の略。

INSARAGガイドライン改訂に関するガイドラインレビューグループ(GRG: Guidelines Review Group)のこと。

ASRレベル<Level 1: Wide Area Assessment>

通常は被災国の機関によって、災害発生直後に実施されるものです。被災地域全体を対象とし、車両やヘリコプター等から被災地域を目視確認によって実施します。このレベルのアセスメント(評価)によって、

を判断します。

ASRレベル<Level 2: Sector Assessment>

担当するセクター内において、救助活動が必要とされるワークサイトを特定するために実施するものです。次項で説明する、「Worksite Triage Form(ワークサイトトリアージフォーム)」を使用して、どのワークサイトにおいて捜索救助活動の必要があるのかを迅速に判断(トリアージ)していく救助活動です。要救助者がいると判断される建物には、ワークサイトID を付与します。

ASRレベル<Level 3: Rapid Search and Rescue>

一か所、もしくは少数のワークサイトを対象とした救助活動です。重機等を用いないで数時間以内で完了できる救助活動です。このレベル以降、後述の「Worksite Report Form(ワークサイトトリアージフォーム)」を用いて活動状況を報告します。逆に言うと、レベル2までは「Worksite Report Form(ワークサイトトリアージフォーム)」による報告は不要です。

ASRレベル<Level 4: Full Search and Rescue>

一か所、もしくは少数のワークサイトを対象とした、レベル3の救助活動では救出できなかった要救助者を対象とした救助活動です。重量物の撤去など、重機を用いた大規模かつ長時間の活動が必要とされる救助活動です。

ASRレベル<Level 5: Total Coverage Search and Recovery>

レスキューフェーズ(救助活動を必要とする時期)の終了が宣言された後、主にご遺体の収容活動を想定したものです。通常は国際USAR(urban search and rescue)(都市型捜索救助) チームによっては実施されません。ご遺体の収容活動は、本来のUSARの活動目的とは異なるからです。

INSARAGマーキングシステムルール:Worksite Triage Form(ワークサイトトリアージフォーム)

Worksite Triage Form(ワークサイトトリアージフォーム)はASR レベ2以降において使用します。

どのワークサイトにおいて、救助活動の優先度が高いのかを判断するために用いられます。ワークサイト・トリアージとは、当該建物において

などに応じて、捜索救助活動の優先度をA からF までのカテゴリーで「トリアージ」を実施するものです。Aの方が捜索救助活動の優先度が高く、Fに近づくにつれて低くなります。フォームに含まれる内容は、次のとおりです。

✔️消防学校とは ✔️初任科の内容 ✔️初任科のカリキュラム ✔️初任科の準備(荷物編) ✔️初任科の準備(暗記編) ✔️初任科の準備(事前勉強編) ✔️初任科(勉強以外) ✔️初任科以外の入校

【国際消防救助隊】INSARAGマーキングシステムの具体的ルール

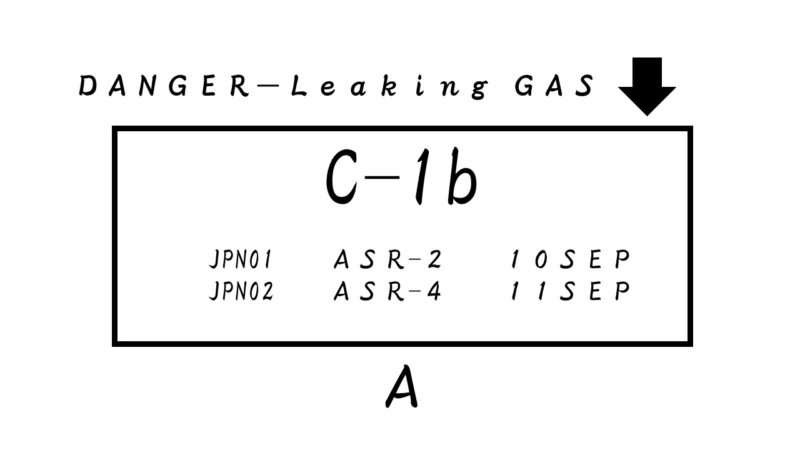

では、ここまでの知識を踏まえ、現行のマーキングシステムを解説します。具体例は次のとおり、スプレーなどで倒壊建物の壁面などに記載するものです。

こちらから読み取れる情報は次のとおり。

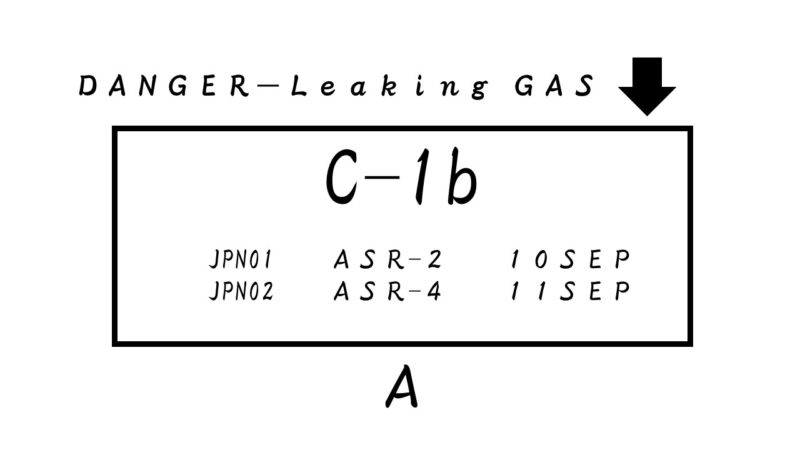

図の位置に何が書いてあるのかを説明すると、次の図のとおりです。

現行のマーキングシステムより古いマーキングシステムでは、

などの情報も記載していました。しかし、現行のマーキングシステムでは、生存者数、ご遺体数、行方不明者数の記載をなくし、マーキングの下側にA からF までの建物トリアージ情報を記載します。建物のトリアージ情報(A からF)について記載する方が効果的だという判断になり、現行のINSARAGマーキングルールからは、生存者数、ご遺体数、行方不明者数などの情報は記載しなくなりました。

このことは、

などのの情報よりも、A からF までのトリアージカテゴリーの情報の方が、その現場において、さらに救助活動が必要なのかどうかという判断に必要です。なぜなら、最優先すべきは要救助者の救出だからです。

ワンポイント知識:ビクティムマーキング(Victim Marking)

建物に対して実施されるワークサイトマーキングが、INSARAGマーキングでした。これとは別に、要救助者の位置を特定するためのマーキングが、ビクティムマーキングです。

INSARAGマーキング:要救助者のいる建物(ワークサイト)に対してのマーキング

ビクティムマーキング:要救助者に対してのマーキング

これは、救助活動にあたったチームが、何らかの理由によりワークサイトを離れなければならなくなったときなどに、役立ちます。後続チームに対して、要救助者(生存者およびご遺体)の位置を伝えることを目的としたマーキングです。ワークサイトマーキングに対する追加情報という位置付けで使用されます。

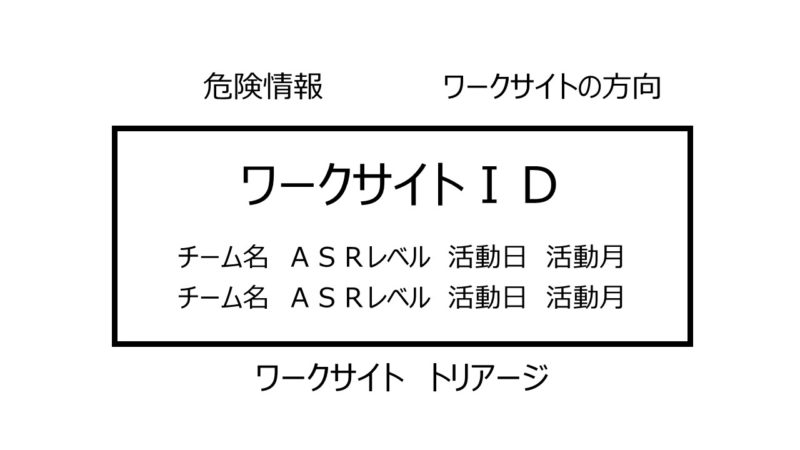

ビクティムマーキング(Victim Marking)のルール

まず、ビクティム(Victim、被災者)を示すV の文字を約50センチ四方の大きさで書きます。必要な場合は要救助者がいると考えられる位置を示す矢印を書きます。生存が確認されている要救助者がいる場合には、生存(LIVE)を示すLの文字を記入します。また、その数を記入します。死亡が確認されているご遺体については、死亡(DEAD)を示すDの文字とその数を記入します。

要救助者の救出とともに、例のようにこれらの数は更新されていきます。例として示したビクティムマーキングは、救助活動開始時は、

・生存者 (L: Live)2

・ご遺体 (D: Dead)1体

その後、生存者2名のうち、1名が亡くなられたことに伴い、

・生存者1名

・ご遺体2体

に更新されたマーキングの例です。このビクティムマーキングですが、2006年の改訂より以前はINSARAG ガイドラインに含まれていました。しかし、2012年版INSARAGガイドラインには記載がありません。

現行のINSARAGガイドラインには記載がないものの、国際USAR(urban search and rescue)(都市型捜索救助)チームの中には、ビクティムマーキングを使用するチームがいます。これは、次のような理由によるものです。

これらの理由により、ビクティムマーキングを現在でも使用しているチームがいます。しかし、あくまでも現行のINSARAGガイドラインには記載されていませんので注意が必要です。

INSARAGマーキングシステム|国際消防救助隊のまとめ

今回の記事では、消防士が行う国際救助活動時のINSARAGマーキングシステムについてレポートしました。まとめると、次のとおり。

海外の災害ニュースで、救助隊の国際派遣があった場合などは目を凝らして見てみてください。INSARAGマーキングやビクティムマーキングを見かけるかもしれません。

今後も、新しい情報が入り次第、レポートを更新していきます。

この記事を読まれた方で、さらに詳しく知りたいことがあれば追跡調査しますので、コメントか問い合わせフォーム、またはTwitterにてご質問ください。

また、消防関係者の方で、うちの本部ではこうなってるよ、それは違うんじゃない?などのご意見をいただける際も、コメントか問い合わせフォーム、またはTwitterにてご連絡いただけると助かります。

の違い-320x180.jpg)

の違い-120x68.jpg)

コメント